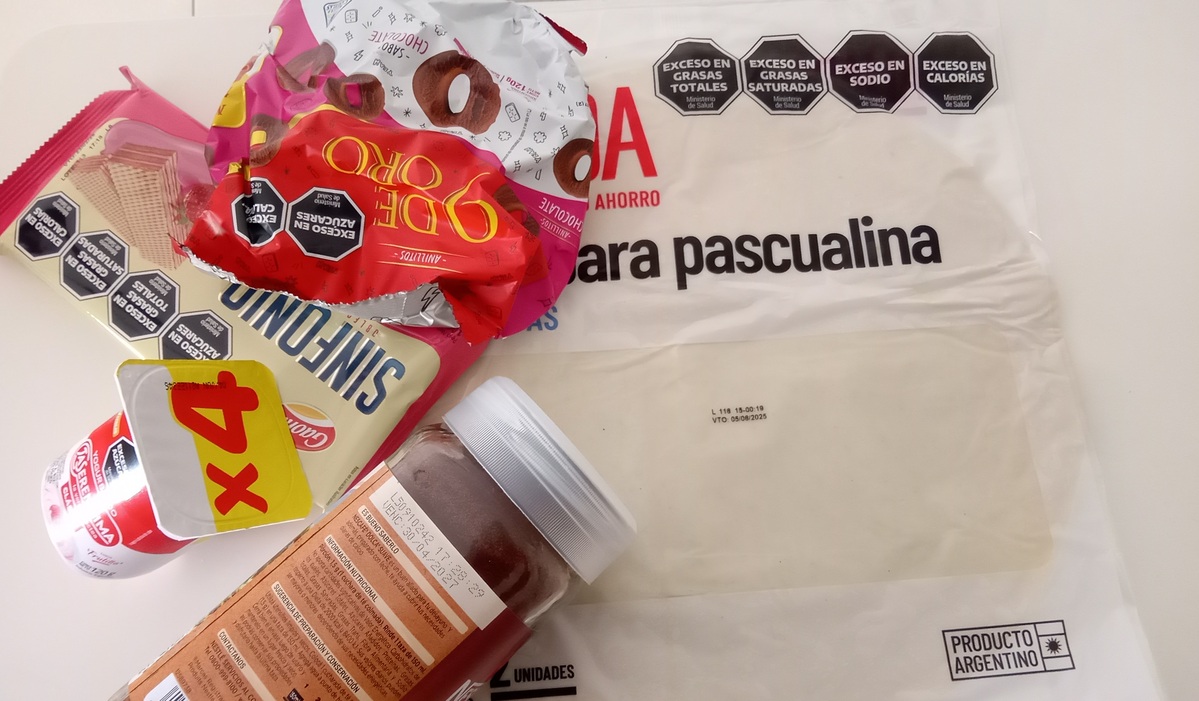

En las últimas décadas, Argentina se alejó de su dieta tradicional basada en alimentos frescos para abrazar a los productos ultraprocesados con alto contenido de nutrientes críticos (sodio, azúcar y grasas).

Así lo demuestran diferentes estudios que recogen las Guías Alimentarias para la Población Argentina, documentos que realizó el gobierno nacional en 2020. La misma línea expone un análisis de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, en el libro La mesa argentina en las últimas dos décadas.

Allí, sus autores destacan la disminución en el consumo de frutas y vegetales, harina de trigo, legumbres, carne vacuna y leche; y el aumento en el consumo de masas de tartas y empanadas, carne porcina, productos cárnicos semielaborados, yogurt, gaseosas, jugos y comidas listas para consumir.

Asemejan este cambio en el patrón alimentario a los de los países industrializados, ya que se modificó la forma de comprar, preparar y consumir los comestibles.

¿Las razones? Una mayor practicidad, la incorporación de la mujer al mercado laboral (que ya no se queda en casa a cocinar), la falta de conocimientos y habilidades culinarias y la necesidad de comer fuera del hogar por razones laborales o de estudios.

Pero no dejan de lado otro factor fundamental: el marketing y la publicidad, “uno de los determinantes del consumo de alimentos y bebidas de pobre calidad nutricional, sobre todo en la población infantil”.

Entonces, desde Nota al Pie nos preguntamos: ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Qué productos nos ofrece el mercado?¿Por qué la industria alimentaria prioriza ciertos alimentos por sobre otros? ¿Hay más opciones para incorporar nuevos comestibles?

Para obtener algunas respuestas, dialogamos con Carla Poth, Doctora en Ciencias Sociales y autora de libros como Agricultura, ciencia y poder: un análisis crítico sobre las políticas biotecnológicas del Estado capitalista argentino. La investigadora nos ofreció una radiografía del campo en el país, cómo se utilizan sus tierras y planteó una posible alternativa: la agroecología.

Primero, un poco de historia…

Había una vez… un cuento de soja, trigo y maíz. “Argentina hizo una apuesta a partir de la década de los ‘90 a la expansión de cultivos de granos, particularmente a la soja”, explicó Carla Poth. Este sembrado no es nativo, sino que se importó en los ‘70.

La especialista especificó que no sólo la soja, sino también el maíz y el trigo (de manera reciente), se expandieron con modificaciones genéticas en un proceso creciente.

“El trigo sí fue un cultivo propio desde principios del siglo XX”, aclaró. “Es un grano de la región pampeana, particularmente de Buenos Aires en su zona centro-norte”. Pero a partir de 1990 la soja y el maíz lo desplazaron, hasta que en la actualidad volvió a ocupar terreno en su versión genéticamente modificada.

Todos ellos constituyen “cultivos regionales”, que según Poth funcionan como monocultivos, una tendencia a la que Argentina se inclina de forma constante.

“Los cambios en los regímenes de lluvia, la aparición de semillas modificadas genéticamente para la resistencia a la sequía y demás, hacen que cultivos propios de la región pampeana se extiendan cada vez más a otras zonas del país”, planteó.

Ejemplificó con la llegada del trigo transgénico en el norte de Río Negro. Se trata de un territorio seco, pero el trigo HB4 es resistente a la sequía y muestra mayor adaptabilidad en esas regiones.

En conclusión, Argentina se centró en los últimos 40 años en la producción de grandes monocultivos para la exportación, que se distribuyen en diferentes zonas.

Así, Carla Poth nombró a la vitivinicultura en Cuyo (que luego se envía a Chile y Europa); la región pampeana expandida al centro y al litoral con la soja, el maíz y el girasol más hacia el sur, también para la exportación; el algodón en Chaco, Tucumán y Formosa; la caña de azúcar en el noroeste; y la producción agroforestal en el Litoral.

La modificación de la semilla (y del campo argentino)

“Salvo raras excepciones, son cultivos genéticamente modificados”, remarcó la especialista. Recordó que la aprobación de la soja RR en la década de 1990 fue un parteaguas en términos del tipo de productos o semillas que se implantarían.

Las modificaciones genéticas les dieron “la capacidad de resistir a un uso significativo de agrotóxicos, lo cual nos hace comprender por qué a todos los paquetes (independientemente del cultivo que se produzca), los rodea un tipo de tecnologías muy similar: la incorporación del uso masivo de agrotóxicos, de fertilizantes y de tipos de maquinaria específicos”.

Estas condiciones generaron corrimientos en los cultivos. A su vez, Poth mencionó que con la expansión del modelo agronegocio desapareció el formato del pequeño y mediano productor.

“Hoy, particularmente en la región pampeana (que es la zona núcleo de producción del agronegocio), los productores no pueden tener menos de 500 hectáreas, que pueden ser propias o alquiladas”, ilustró, ya que no es rentable desarrollar los cultivos para la exportación en un área más pequeña.

“Se da un desplazamiento muy grande de la agricultura familiar, en pos de la concentración de la tierra y de la producción”, continuó. Según Carla Poth, el agronegocio consiguió que la tierra se concentre en menos manos y que crezca el fenómeno de arrendamiento.

“Esto hace que no se tenga que adueñar la tierra, sino alquilarla. De hecho, gran parte de los grandes productores agropecuarios en Argentina tienen una cierta cantidad de tierras propias, pero mayormente tienen tierras alquiladas, y es allí donde producen a través de contratistas”.

El otro desplazamiento que generó esta forma de cultivar es la desaparición de los bosques nativos. “Argentina, a partir de la expansión del agronegocio, no solo eliminó cultivos que le eran propios para la alimentación o ganadería, sino que destruyó la diversidad biológica”, denunció la Doctora en Ciencias Sociales.

Se avanzó sobre territorios que se arrasaron para el cultivo de la soja, el maíz, entre otros. Asimismo, ese corrimiento desplazó a la ganadería a zonas de alta diversidad biológica: los bosques nativos. “Córdoba es un gran ejemplo, donde queda el 3% del bosque nativo que tenía históricamente”.

Esos desplazamientos tienen impactos en términos alimentarios, en la concentración de la producción (lo que afecta en el precio de los alimentos, ya que son muy pocos productores los que marcan el costo de la cadena alimentaria), y en el ambiente.

Nuevo hogar para la ganadería

Carla Poth explicó que antes se implementaba la rotación agrícola-ganadera en la región pampeana, más que nada en su sector centro – sur, donde había un momento de producción de granos y una siguiente instancia de producción ganadera.

“Esto tenía que ver con una técnica productiva que suponía la fertilización natural de los suelos”, remarcó. “Eso hoy no sucede, la ganadería es en Argentina uno de los principales desplazados”.

Nuestro país exporta carne por lo que tiene zonas que se destinan sólo a la producción ganadera, pero muchas no se dedicaron históricamente a ese fin. “Un ejemplo de esto son las Islas del Delta, donde la producción agrícola es muy difícil”, nombró. “O sea, la agricultura desplazó a las vacas allí, o hacia el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Aclaró que al hablar de ganadería no sólo se refiere a la carne, sino también a la generación de lácteos.

“La zona sur en particular tomó características de feedlot”, agregó. “Generan esta lógica de encerramiento de los animales en graneros o feedlots, donde se los alimenta a través de granos y no de pastura”, describió.

Así, tienen poca capacidad de actividad física y el tipo de carne es diferente. “Es la que se suele consumir a nivel interno, ya que Argentina tiende a exportar carne de pastoreo por acuerdos internacionales”, declaró.

La especialista concluyó que el fenómeno actual expande la producción agrícola y enjaula la ganadera. “Los feedlots implican un uso intensivo de tecnologías, vacunas y un proceso mucho más caro en términos de alimentación”, manifestó.

La agroecología: un proceso amigable con el ambiente

Pero no todo es destrucción de tierras y monocultivos extensos. Existe en el país todo un movimiento que propone la agroecología como alternativa al modelo del agronegocio.

“La agroecología es mucho más que una técnica productiva”, describió Poth. “Su objetivo es romper con el principio destructivo de los procesos productivos del alimento”. Por su parte, la autora planteó a la meta del agronegocio como la obtención de una ganancia.

Para ese modelo, “el alimento es el objeto con el que consigue la ganancia”, agregó. “Un ejemplo concreto es cuando especula con el precio de la moneda para vender o no los granos para la producción de alimentos, ya sea para la exportación o para el consumo local”. O cuando se utiliza su comercialización para hacer negocios luego en el carry trade.

En cambio, la agroecología tiene como objetivo la producción de alimentos. “Eso cambia radicalmente la perspectiva, porque al agronegocio no le importa cómo se producen esos alimentos. Y si en ese contexto tiene que destruir la tierra, utilizar agrotóxicos, no le cambia nada”, denunció.

La agroecología se pregunta qué tipo de alimento se va a generar. “Allí aparecen nociones como la diversidad alimentaria, lo sano y nutritivo, y la idea de que al alimento hay que producirlo hoy y en el futuro”.

Por eso, se enfoca en garantizar las condiciones de continuidad para que el ambiente pueda seguir produciendo comestibles. Entonces no puede utilizar agrotóxicos.

“Se rompe la lógica de agroecología sólo como técnica”, reafirmó. “Tiene un objetivo completamente diferente, por lo que las formas en las que produce conllevan otras herramientas y dinámicas”.

Ilustró con la generación de semillas propias, que surgen a partir del propio proceso productivo, con mejor adaptación a esa tierra, a ese suelo y a ese clima. “Son las más nutritivas y sanas”, alegó Poth.

“Es posible llevar adelante este proceso, de hecho hace por lo menos 30 años que conocemos producciones agroecológicas que producen alimentos con circuitos de comercialización de distancia corta”, compartió. Así, introdujo otra discusión que debe darse con respecto a la distribución y el consumo.

“La forma en que se distribuyen los alimentos de la agroecología no puede ser mediante los circuitos de globalización”, manifestó. “Esto supone un impacto que pone en crisis ese ambiente en donde se producen los alimentos, en términos climáticos o por el uso de combustibles”.

“Esta forma de alimentación es ineficiente para la agroecología, pero también para la salud humana”, concluyó. “Nuestras formas de enfermar y de morir cambiaron a partir del uso de agrotóxicos o de la mala alimentación”, sostuvo. Sin embargo, resaltó que

Y expresó: “La agroecología se propone cambiar la forma en que se produce y se muestra sumamente eficiente. Pero supone revisar un montón de cuestiones”.