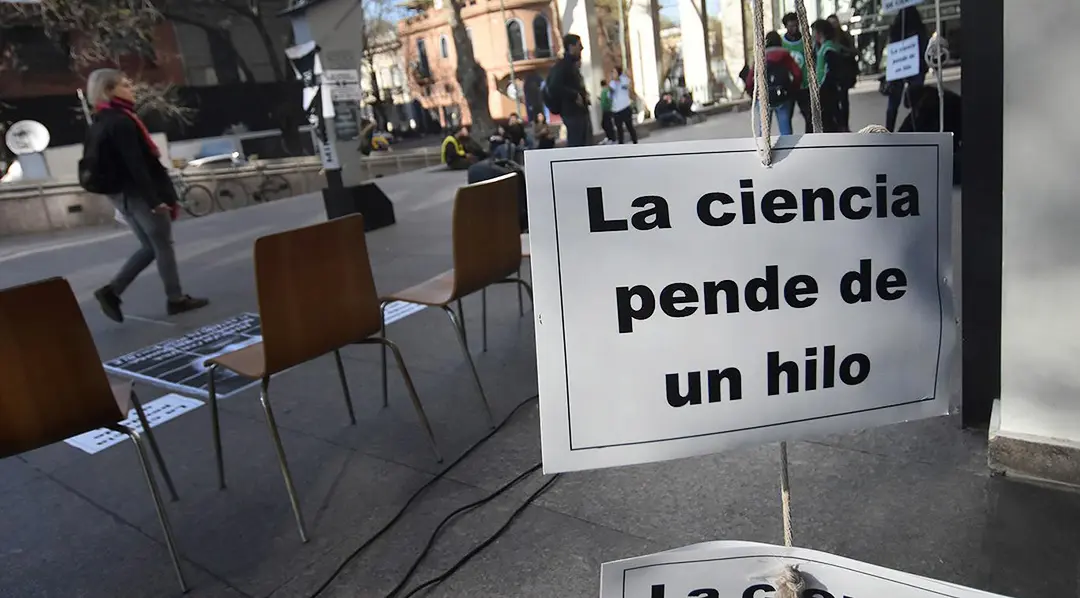

El sistema científico argentino se vacía en silencio. El éxodo científico en Argentina se profundizó desde que comenzó el gobierno de Javier Milei: más de 4.000 puestos de trabajo se perdieron en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La parálisis presupuestaria afecta a todos los niveles: se suspendieron programas estratégicos, se congelaron salarios, se eliminó el acceso a bases de datos internacionales y no hay certezas sobre el futuro.

Pero detrás de cada estadística hay personas que sienten que sus proyectos de vida están en pausa. El ajuste impacta con más fuerza sobre los organismos públicos. Según un informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), del Centro Iberoamericano de Investigación (Ciicti), el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), encabeza la pérdida de empleos con 1.513 puestos menos; lo siguen el INTI con 734 y el INTA con 436.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPCyT) dejó de pagar proyectos ya aprobados, no abrió nuevas convocatorias y frenó los convenios internacionales. Se desfinanciaron los programas Raíces, Construir Ciencia y Equipar Ciencia, claves para el desarrollo federal del conocimiento.

Cómo lo viven les investigadores

La periodista científica, Nora Bar obtuvo testimonios en primera persona de investigadores que están buscando la manera de sobrevivir ante la situación. Leonardo Amarilla es investigador asistente del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Biología.

A pesar de una carrera científica de más de 20 años, hoy debe trabajar más de 14 horas por día y hacer Uber por las noches para llegar a fin de mes. “Tengo dedicación exclusiva en la universidad y del CONICET cobro apenas $200.000 más. Mis padres se jubilaron con la mínima. Nos ayudamos entre todos para sobrevivir”, contó.

Su historia no es la excepción. Amarilla lo resume con crudeza: “Como otros, trabajo 14 horas. Ocho en la universidad, con mis alumnos, que amo. Y entre cinco y seis horas como chofer. La verdad, no doy más”. Aunque su deseo siempre fue apostar por el país que le dio oportunidades, ahora piensa en emigrar: “Estoy tratando de cerrar un convenio en Brasil. Me duele, pero perdí las expectativas de futuro”.

La crisis golpeó también a las ciencias sociales. Ayelén Branca es filósofa, doctora en Estudios Sociales de América Latina y secretaria general de ATE Córdoba. Aunque presentó su tesis de doctorado, sabe que no podrá hacer carrera en Argentina.

“Los PIP ni siquiera contemplan el área de humanidades. Directamente no existimos”, explica. La falta de oportunidades la empuja a buscar una beca en el exterior: “Durante la licenciatura hice estancias en México, Brasil y España. Ya me presenté a varias. No me quiero ir, pero ¿qué otra opción hay?”.

Las historias se repiten: científicas que buscan pagar la escuela de sus hijos, investigadores que no llegan al alquiler, becarixs que trabajan en delivery para subsistir. A eso se suma el impacto simbólico del vaciamiento: se cancelaron suscripciones con editoriales científicas internacionales, se frenaron equipamientos, se abandonaron colaboraciones con otros países. Es decir, se rompieron los puentes hacia el mundo del conocimiento.

Pero el dato más alarmante es la pérdida de sentido. Ya no se trata solo de salarios bajos, sino del desmantelamiento de un proyecto colectivo. “Lo más grave es la pérdida de expectativas de futuro”, dijo Amarilla con la voz quebrada. Porque sin ciencia, no hay desarrollo. Y sin esperanza, no hay país posible.